![紅葉撮影2022[後編]フォトグラファー 横田裕市 | 紅葉登山を味わい尽くす紅葉撮り方マニュアル](/cms/fujiya_camera/uploads/2022/10/20221007/bnr_740x493.jpg)

登山をする事でより美しい紅葉に出会う事ができます。街中や観光地とは違った、大自然の中でしか出会えない美しい瞬間もあるでしょう。

今回のプロフェッショナルレビューでは登山をしながらの紅葉の撮り方について、機材の選択、おすすめの機材、被写体の見つけ方や構図の整え方のコツなどをフォトグラファー横田裕市さんに手ほどきしていただきます。

筆者おすすめの紅葉が綺麗な山も必見!豊富な紅葉登山の経験を持つフォトグラファーによる美しい作例と解説をお楽しみ下さい。

登山やハイキングは無理のない機材重量で

マナーを守るためでもあるズームレンズ

登山・ハイキング撮影おすすめプロダクト

【紅葉登山のおすすめスポットで撮り方のコツを解説】1.御岳山

逆光時の透過光を意識、前後をぼかしてより立体感を演出

秋の色を純粋に味わう、あえて撮る玉ボケ写真

【紅葉登山のおすすめスポットで撮り方のコツを解説】2.ぜひ秋に訪れたい雨飾山(あまかざりやま)

手前の影を利用しフレーム構図

朝陽のハイライトを狙い黄金に輝く紅葉を撮る

印象的な樹木を真正面に捉える

高所から紅葉彩る山腹の絶景を味わう

構図は空を少なめ、山腹を多め

【紅葉登山のおすすめスポットで撮り方のコツを解説】3.大マテイ山・鶴寝山(つるねやま)

斜面を見上げ、地面に沿うように撮る

森を見上げて真上ショットを撮る

ポツンとした葉はシャッターチャンス

段々と続く富士山景をしっかり残す

構図上手は整理上手

紅葉の鮮やかな色を引き出す現像テクニック

どんどん引き込まれる山岳紅葉の魅力

北海道利尻島、利尻山山頂の草紅葉

長野県涸沢(からさわ)カールの紅葉

■横田裕市さんの撮影機材

まとめ

第二部では、構図のポイントをおさえつつ郊外でのハイキングや登山といった、より自然に足を踏み入れた撮影スポットでの作例を交えながら紹介する。

本格的な登山で撮影する際には、撮影機材を持つため荷物の軽量化とは真逆のことをすることになる。自身の体力に無理のない範囲で機材の軽量化を図ろう。

私自身気合いを入れすぎた結果、体力に見合わない機材重量を背負い登山をしてしまった経験があり、そのツラさは重々理解している。移動に支障をきたしてしまうと撮影以前に景色を楽しむ余裕すらなくなってしまうので要注意だ。

登山やハイキングでは、第一部で紹介したTAMRON 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071)や、SONY FE 24-105mm F4 G OSSなどの広角から望遠域まで1本で完結するズームレンズをぜひ活用したい。

本記事作例ではメインレンズにSONY FE 24-105mm F4 G OSSを使用している。

高山植物など珍しい被写体をより近づいて撮影しようと登山道を外れ植物を踏み荒らして撮影する人々がときどき見受けられる。植生保護の観点からもこのような行為はマナー違反だ。近づきたい気持ちを抑え、登山道から外れない位置から拡大して撮影できるズームレンズを駆使してぜひ撮影してほしい。

自然フィールドを歩きながらすぐカメラを取り出し撮影するために私が使用している愛用プロダクト2点を紹介する。

Peak Design(ピークデザイン) Capture(キャプチャー)CP-BK-3

キャプチャーV3とスタンダードプレートのセット。

基本的にはザックのショルダーストラップに固定し、カメラの装着に使用している方が多い。私はこれを以下で紹介するトップローダーの側面に固定することでカメラボディ2台を自分の胸の部分に装備するスタイルを撮っている。

Lowepro(ロープロ) トップローディングバッグ

(私が使用しているのは、トップローダ―ズーム 50AW Ⅱ ブラック 型番:LP37380-PKK)

カメラボディのフォルムに沿ったデザインバッグ。これを斜めがけして利用する基本スタイル。私の場合は登山ザックのショルダーストラップにベルトとカラビナを使用し、機材重量を両肩に逃がすことで長時間歩行していても肩が疲れない工夫をしている。私はバッグの中にサブカメラを収納しているが、カメラ1台のみの運用であればこのバッグだけで十分だ。

このスタイルは真下方向を視認できないという懸念を持たれる方もいるが、私自身はこの装備で目視に困ったことはない。合う合わないといった個々人のケースがあることはご理解いただきたい。

御岳山は、東京都青梅市にある標高929mの山。山頂にある武蔵御嶽神社へはケーブルカーや石段で容易にアクセスできる。周遊コースがいくつもあるので、ハイキングや登山への入門コースとしても人気だ。

どこを撮影すれば良いか分からない時は、光と影のコントラストに注目する。影に浮かぶ光のハイライトを捉えてシャッターを切ろう。

第一部でも触れたが積極的に逆光、半逆光のシーンを探す。

構図は日の丸構図や三分割構図など、基本的な中央や線を意識したものでまずは十分。葉の色違いを活かした前景後景の配置や、陰影に浮かび上がる一葉を狙ってみよう。

SONY(ソニー)α7R IV・SONY(ソニー) FE 24-105mm F4 G OSS・105mmで撮影・絞りF4・1/200秒・ISO100

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

SONY(ソニー)α7R IV・SONY(ソニー) FE 24-105mm F4 G OSS・105mmで撮影・絞りF4・1/1000秒・ISO200

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

SONY(ソニー)α7R IV・SONY(ソニー) FE 24-105mm F4 G OSS・105mmで撮影・絞りF4・1/250秒・ISO100

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

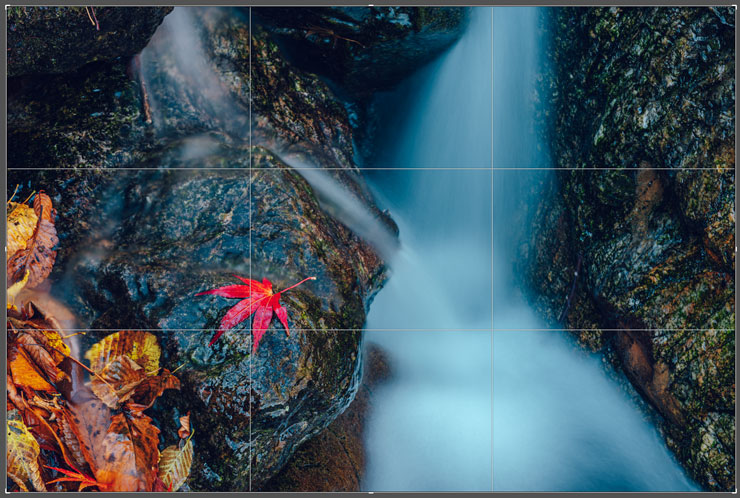

御岳山の西側には七代の滝やロックガーデンに沢があるので水辺の撮影もしやすい。NiSiのCPLフィルターを使用し、紅葉表面の水の反射を低減して撮影した。艶やかな朱色が際立つ。

SONY(ソニー) α7R IV・SONY(ソニー) FE 24-105mm F4 G OSS・70mmで撮影・絞りF16・4秒・ISO100

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

三分割構図では交点付近に主題が来るように構図を調整する。左下の交点に主題の紅葉をもってきた。さらにこの作例ではタテ2本の線は岩場と水の流れを合わせている。

三分割構図では交点付近に主題が来るように構図を調整する。左下の交点に主題の紅葉をもってきた。さらにこの作例ではタテ2本の線は岩場と水の流れを合わせている。

私は紅葉に限らず撮影の過程で数枚、あえてマニュアルフォーカスで被写体を玉ボケにして残すようにしている。この数枚の玉ボケ写真が意外とお気に入りだ。現代のカメラは自らの手でピントを外さなければ基本的に優秀なオートフォーカスが精度良くピントを合わせ精細に被写体を写してしまう。

わざと玉ボケにすることで、そこにハッキリ写っているものが美しい色だけになる。幻想的に色だけを記録し、紅葉の形は観察者の脳内で補完させる。玉ボケにすることで観察者に想像の余地を残しているともいえる。そこには人それぞれの想像する紅葉の美しさがあるはずだ。

太陽光に染まり輝く紅葉のグラデーションを玉ボケにして撮影した作例。

SONY(ソニー)α7R IV・SONY(ソニー)FE 24-105mm F4 G OSS・105mmで撮影・絞りF4・1/1250秒・ISO800

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

比較として同じ被写体をぼかさずに撮影した写真。玉ボケ写真を見た後では精細に写りすぎているように感じないだろうか。

SONY(ソニー) α7R IV・SONY(ソニー) FE 24-105mm F4 G OSS・105mmで撮影・絞りF4・1/1250秒・ISO800

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

百名山のひとつでもある雨飾山は新潟県と長野県にまたがる標高1,963mの山。ぜひ秋に訪れたい紅葉が美しい山だ。メインコースは主に2つ、長野県(雨飾高原)側の小谷温泉道と新潟県側の薬師尾根道で、どちらも登山口に温泉がある。下山後の温泉は格別だ。

こちらは本格的な登山コースなので身支度をしっかり調えた上で訪れよう。

早朝は夜明けの時間経過と共に徐々に太陽光に照らされる領域が増えていく朝の柔らかい光と影が入り混じるこの時間が意外と短く、ボーナスタイムのようなものだ。積極的にシャッターをきろう。

遠くの山肌に朝陽が当たり出したタイミングで自分がいる山域を前背景として利用して影のフレーム構図とした。

SONY(ソニー) α7R IV・SONY(ソニー) FE 24-105mm F4 G OSS・41mmで撮影・絞りF4・1/320秒・ISO100

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

朝陽が紅葉に強く当たるポイントを見つけてシャッターを切ってみよう。前後の背景にかかる光の濃淡、グラデーションが写真をより華やかに彩ってくれる。

SONY(ソニー) α7R IV・SONY(ソニー) FE 24-105mm F4 G OSS・105mmで撮影・絞りF4・1/250秒・ISO200

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

紅葉の主役はもちろんその「葉」ではあるが、その葉を纏う樹木そのものを真正面に日の丸構図、できれば広角レンズで捉えてみよう。ちょうど登山道の道すがら、中央に現れるような樹木はこの構図が狙いやすい。

広角レンズで撮影すると周囲から中央にかけて紅葉が集まってくるような中央に引き込まれる描写の撮影ができる。

SONY(ソニー) α7R III・SONY(ソニー) FE 12-24mm F4 G・12mmで撮影・絞りF7.1・1/250秒・ISO640

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

登山の醍醐味といえば山頂や稜線といった高所から眺める絶景だ。特に紅葉シーズンは足を運びたくなる山々が日本にはたくさんある。頑張って登った先で目にするその風景は格別なものだ。しっかり自分の目と心にその風景を焼き付けつつ、撮影しよう。

特に風景写真ではシンプルに水平を保つ構図で、奥行きを感じさせる段々と手前から奥に景色が広がるレイアウトを意識する。秋空ではなく山腹の彩りが主題なので綺麗な青空であっても空の割合は少なめにする。構図の3/4くらいは山肌を入れたい。

SONY(ソニー) α7R IV・SONY(ソニー) FE 24-105mm F4 G OSS・24mmで撮影・絞りF8・1/500秒・ISO200

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

雨飾山山頂から北アルプスへ続く秋の山腹は登頂最高のご褒美だ。

SONY(ソニー) α7R IV・SONY(ソニー) FE 24-105mm F4 G OSS・24mmで撮影・絞りF8・1/400秒・ISO200

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

奥多摩エリア、御岳山より西側の山梨県側に位置する大マテイ山・鶴寝山。「道の駅 こすげ」駐車場から徒歩で登山口にアクセスできる。

山では斜面を見上げることで普段の目線より上方に、地面を捉えることができる。地面を撮影するのに頻繁に姿勢を低くしたりカメラを地面すれすれにもっていくのは難しいが、上方の斜面を撮影すれば自然光も取り入れて地面を撮影しやすい。光の当たる落葉は非常に撮り応えがある。

SONY(ソニー)α7R IV・SONY(ソニー) FE 24-105mm F4 G OSS・105mmで撮影・絞りF4.5・1/3200秒・ISO800

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

SONY(ソニー)α7R IV・Carl Zeiss(カールツァイス) Batis 2/40 CF・絞りF2・1/1600秒・ISO100

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

前後の奥行きを強調するのにタテ構図もおすすめ。

SONY(ソニー)α7R IV・SONY(ソニー) FE 24-105mm F4 G OSS・105mmで撮影・絞りF4・1/2000秒・ISO800

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

森林散策中にふと見上げた瞬間にも引き込まれるシャッターチャンスがある。森を見上げて撮影するカットも広角で撮るほど周囲の樹木が中心に向かって放射状に伸びるカットが撮影できる。大きな1本の樹木の幹や紅葉を中央に配置して撮影しよう。

SONY(ソニー)α7R III・SONY(ソニー) FE 12-24mm F4 G・12mmで撮影・絞りF8・1/500秒・ISO320

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

SONY(ソニー)α7R III・SONY(ソニー) FE 12-24mm F4 G・12mmで撮影・絞りF8・1/500秒・ISO320

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

意識的に探してみると意外と1枚だけ狙ったように配置されている葉っぱに出合う。そういった1枚はぜひ日の丸構図でおさえよう。

SONY(ソニー) α7R IV・Carl Zeiss(カールツァイス) Batis 2/40 CF・絞りF2・1/250秒・ISO100

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

大マテイ山・鶴寝山の山行では天気が良ければビュースポットで遠方に富士山が見える。ここでは前景に紅葉森林、中景に山肌、後景に富士山という三段の構えを整えて撮影する。秋空が美しい場合はより広角で撮影し空を多めに取り入れるのも良い。

以下の作例は分かりやすい例ではあるが、「どの位置にどの被写体を配置し、どの割合で撮影するか」ということを頭の中で整理し構図におさめることを常に意識すると良い。筆者の場合は、それらを直感かつ瞬時に行いシャッターを切っている。

この山に限らず、その地にある定番撮影スポットでは皆同じような構図での撮影が多くなってしまうのは致し方ないことだが、定番スポットを自ら撮影することで学べることもあるので積極的に撮影して欲しい。

SONY(ソニー)α7R IV・SONY(ソニー) FE 24-105mm F4 G OSS・59mmで撮影・絞りF9・1/1000秒・ISO800

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

私の写真現像環境はApple Mac mini(M1,2020,メモリ16GB,ストレージ1TB)でAdobe Lightroom Classicを使用している。紅葉の色を鮮やかに表現する際に特に気をつけていることとしては「霞(かすみ)具合の調整」がある。

日本は特に湿度が高いため霞ががかった景色、くすんだ色合いというものが日頃から馴染みあるものだ。近景であればこの霞は特に気にならないが、近景から遠景まで写し撮る風景写真ではこの霞がせっかくの紅葉の色鮮やかさを損ねてしまう。

早朝の時間帯ならまだ空気が澄んでいるが、太陽が昇り午後になるほど大気は徐々に湿気を帯び霞んでいく。先に紹介した富士山景の作例も遠景(富士山側)になるほど徐々に霞んでいく大気のグラデーションを感じることができるだろう。

もちろんこの霞そのものも日本の原風景の大事な要素である。「さじ加減」を意識し紅葉の色鮮やかさを残す程度にLightroom Classicで「かすみの除去」の数値を調整しよう。その日のかすみ具合によるが、私は数値でいえば森の中や木の葉などの近景の場合は0〜20、山並みなど遠景の場合は10〜40あたりで調整することが多い。

明るく鮮やかな紅葉の印象を強めたい時には「ハイライト」を下げて白飛びを軽減させつつ「白レベル」を上げて微調整しよう。これだけで全体の印象が鮮やかになる。

私も常々気をつけていることだが、編集時の効果のかけすぎは色調が破綻したり本来の美しさを損ねてしまう可能性がある。常にかけすぎないよう意識しておきたい。

登山を始めて以降、より紅葉の美しさに触れることができたと確信している。最後に近年撮影した山岳紅葉のベストショットを紹介する。

いずれの撮影地も本格的な登山地のため十分な登山装備をした上で臨むこと。

日本最速の紅葉を撮影するため、最果ての富士(利尻富士)と呼ばれる利尻山の草紅葉を撮りに訪れた。黄色や朱色に染まった山頂付近の山肌を多めに取り入れ、超広角FE 12-24mm F4 Gで撮影した。

SONY(ソニー)α7R III・SONY(ソニー) FE 12-24mm F4 G・12mmで撮影・絞りF10・1/500秒・ISO100

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

早朝のモルゲンロートと紅葉、昼間の紅葉。

これを見るために毎年全国から人が訪れる山岳紅葉のメジャースポット。天気にも恵まれ名物の山肌が朝焼けに染まるモルゲンロートまで十二分に堪能できた。モルゲンロートの撮影は明暗差が激しいためカメラ性能によってはブラケット撮影し数枚をHDR合成するのが無難だ。SONY(ソニー)はダイナミックレンジ性能が優れているので合成せず1枚で済んだ。

SONY(ソニー) α7R III・Carl Zeiss(カールツァイス) Batis 2.8/18・絞りF4・1/800秒・ISO400

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

以下の作例は山腹の紅葉と秋晴れの広がりを表現するためアスペクト比を16:9にトリミングしている。表現したい内容に合わせてアスペクト比の表現も変えてみよう。

SONY(ソニー)α7R IV・Carl Zeiss(カールツァイス) Batis2.8/18・絞りF8・1/200秒・ISO100

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

二部にわたり、私がどのように被写体を注視するのか、意識して撮影しているかを作例を交えた内容で紹介した。少しの意識の違いでアウトプットが大きく変わるのも写真の醍醐味である。

本稿を通して、皆様の今シーズンの撮影がより実りの秋になることを筆者は願っている。ご覧いただきありがとうございました。

![SONY(ソニー)α7R IV[ILCE-7RM4A]](https://fujiya-camerajp-origin.ecbeing.biz/cms/fujiya_camera/uploads/2022/10/20221007/221007PCTblog_image25.jpg)

![SONY(ソニー)α7R III[ILCE-7RM3A]](https://fujiya-camerajp-origin.ecbeing.biz/cms/fujiya_camera/uploads/2022/10/20221007/221007PCTblog_image26.jpg)

![SONY(ソニー) FE 12-24mm F4 G [SEL1224G]](https://fujiya-camerajp-origin.ecbeing.biz/cms/fujiya_camera/uploads/2022/10/20221007/221007PCTblog_image27.jpg)

![SONY(ソニー) FE 24-105mm F4 G OSS [SEL24105G]](https://fujiya-camerajp-origin.ecbeing.biz/cms/fujiya_camera/uploads/2022/10/20221007/221007PCTblog_image28.jpg)

![TAMRON(タムロン)28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD [Model A071]](https://fujiya-camerajp-origin.ecbeing.biz/cms/fujiya_camera/uploads/2022/10/20221007/221007PCTblog_image31.jpg)

SONY(ソニー) FE 12-24mm F4 G

SONY(ソニー) FE 24-105mm F4 G OSS

CarlZeiss(カールツァイス)Batis 2.8/18

CarlZeiss(カールツァイス)Batis2/40 CF

TAMRON(タムロン)28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD

・本格的な登山で撮影する際には、自身の体力に無理のない範囲で機材の軽量化を図ろう

・登山やハイキングでは、広角から望遠域まで1本で完結するズームレンズをぜひ活用したい

・登山道を外れて撮影する人々がときどき見受けられるがこのような行為はマナー違反、ズームレンズを活用しよう

・どこを撮影すれば良いか分からない時は、光と影のコントラストに注目する

・三分割構図では交点付近に主題が来るように構図を調整する

・マニュアルフォーカスでわざと玉ボケにすることで、幻想的に色だけを記録できる

・広角レンズで撮影すると中央に向かって紅葉が集まってくるような、引き込まれる描写の撮影ができる

・山では斜面を見上げることで普段の目線より上方に、地面を捉えることができる

・「どの位置にどの被写体を配置し、どの割合で撮影するか」を頭の中で整理し構図におさめることを意識すると良い