SONY(ソニー) FE 50mm F1.2 GM の実写レビューです。

Gマスターの名を冠したレンズとしては初めてとなるフルサイズミラーレス一眼用の大口径標準レンズは、Gマスターらしい非常に高性能なレンズで、開放F値が一般的なF1.4より半段明るいF1.2であるにもかかわらず比較的コンパクトなデザインも特徴です。

今回はそんなSONY(ソニー) FE 50mm F1.2 GMを、実写レビューを中心にご紹介したいと思います。

■この記事の監修

フジヤカメラ店

東京都 中野区のカメラ専門店 フジヤカメラ店です。カメラ、レンズ、三脚、動画機材まで、新品、中古機材を多数取り扱っております。中古在庫は常時3,000点以上!これからカメラを始める方も、ベテラン、プロカメラマンも、機材の事ならフジヤカメラ店にお任せ下さい。

WEBサイトは

こちら

SONY(ソニー) FE 50mm F1.2 GM

特徴/操作性

SONY(ソニー) FE 50mm F1.2 GMの、レンズとしての最大の特徴はGマスターらしく非常に高性能であるという事ですが、デザイン的な特徴は開放F1.2という大口径レンズでありながら比較的コンパクトに設計されている事です。

性能的に高いレベルを求めようとするとどうしても大型になってしまう大口径レンズですが、FE 50mm F1.2 GMはここ数年で定着しつつある高性能、コンパクトというトレンドに沿った設計がなされたレンズだと言えるでしょう。

今回テスト撮影に使ったフルサイズミラーレス一眼カメラα7RIVとのバランスも良く違和感なくフォールディング出来ました。

操作性は絞りリングのある、Gマスターではお馴染みのものです。

こう書くと代り映えのしないイメージに取られそうですが、どのレンズを選んでも操作性が同じという事は実際に使ってみると思った以上に重要で、例えば絞りリングとフォーカスリングの配置が逆なだけで使用者は違和感を感じるものなので、特にGマスタークラスのレンズは出来る限り同じ操作性になっている事が望ましいと言えるでしょう。

個人的にもGマスターのレンズを頻繁に使いますが、いずれも同じ操作性なのでまごつく事も無く安心して使えます。

ともするとAFがもたつきがちな大口径レンズですが、XDリニアモーター4基搭載による高速なAFスピードもFE 50mm F1.2 GMを選択する際見逃せないポイントです。大口径標準レンズは瞳AFなどの高度なAF機能を使う事が想定されるで、SONY(ソニー)の売りともいえる高速なフォーカススピードを存分に使える事は大きなメリットです。

フードは花形ではなくストレートなシンプルなタイプです。花形の方が効果が高いのは当然ですが、50mmという焦点距離からストレートでも比較的長い物が作れる事、カメラバックなどへの収まりが良い事などを考えると妥当な選択な気がします。

フードのロックはボタンで行うので、何かにぶつかったり引っかかったりして脱落してしまうリスクは少ないでしょう。

| フィルター径 |

72mm |

| 最短撮影距離/最大撮影倍率 |

0.4m/0.17 |

| 最小絞り |

F16 |

| 絞り羽根 |

11枚(円形絞り) |

| 長さ |

108mm |

| 重量 |

778g |

実写レビュー

作例1:f1.2 1/3200 ISO100 露出補正-0.3

作例1:f1.2 1/3200 ISO100 露出補正-0.3

50mmの標準レンズとは言え、開放F1.2だと被写体との距離をとってもボケを活かした撮影が可能です。

標準のナチュラルな画角と遠近感で、ボケを使った構図の整理を積極的に使えるのは思った以上に便利で、まるで中望遠レンズを使っているような錯覚すら覚えました。

ピントが合った箇所の解像感は他のGマスターレンズ同様非常に高いレベルにあり、6100万画素のα7RIVの性能を100%活かせるのは勿論、余裕すら感じられました。少し残念だったのは、ごくわずかですが明暗差の激しいケースでフリンジが発生する事で、描写力を重視する場合フリンジの発生を抑える為に少し絞る必要があるかもしれません。

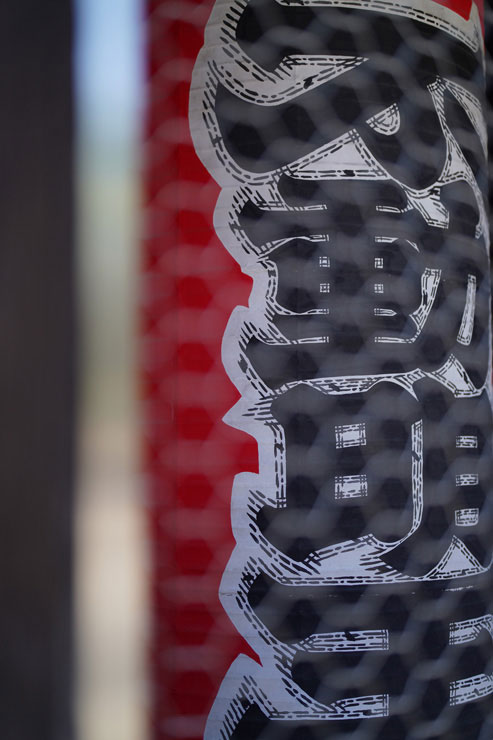

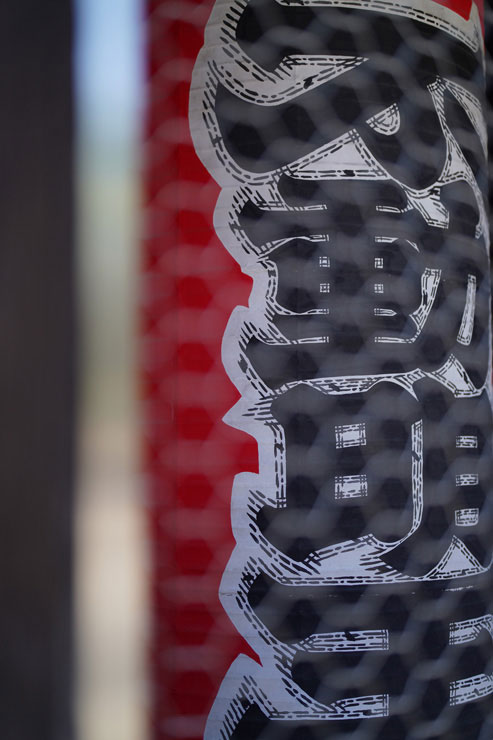

作例2:f1.2 1/3200 ISO100 露出補正±0

作例2:f1.2 1/3200 ISO100 露出補正±0

事前の噂で、ボケ味に対するネガティブな情報を得ていたのですが、個人的には全くそんな事は無くF1.2の大口径レンズらしい綺麗なボケ味だと感じました。

ピントを重視する場合近接ではどうしてもある程度絞る必要が出て来ますが、背景のボケの大きさを犠牲にする事になるので、このカットでは開放F1.2を使って撮影しました。

SONY(ソニー) FE 50mm F1.2 GMのような大口径レンズを使う際にはいつも思う事ですが、日中開放で撮るならNDフィルターは必須で、今回もF1.2を選択すると1/8000でもシャッタースピードが足りなくなる事がありました。

作例3:f1.2 1/1000 ISO800 露出補正-0.3

作例3:f1.2 1/1000 ISO800 露出補正-0.3

当たり前ですが逆にシャッタースピードを稼ぎたい時には大口径である事が大きなメリットとなります。

このカットでは水の波紋を止める為に1/1000の高速シャッターを切りましたが、日陰のやや光の少ないシチュエーションにもかかわらずISOは800に抑えられ、波紋の形だけでなく滑らかな水の質感を写しとめる事に成功しました。

α7RIVのような高画素機はたった1段のISO感度の違いでノイズが混じり画質の低下がみられるので、こういったシチュエーションで感度を少しでも下げられる大口径レンズは、性能面以外でも画質に貢献する事が出来るのです。

作例4:f1.2 1/1250 ISO100 露出補正-0.7

作例4:f1.2 1/1250 ISO100 露出補正-0.7

開放F1.2を使っても50mmでは手前の金網を完全に消すには至りませんでしたが、逆にぼんやりと写った金網が写真を面白くしてくれた気がします。

実はボケを大きくしようと思ったらF値を明るくするよりも焦点距離の長い望遠レンズを使う方が効果的ですが、被写体との距離感や背景の処理もあるのでどちらを選択するかは難しいところです。

個人的には50mm、85mm前後の明るいレンズは、背景の入り方も適度で好きな焦点距離です(マニアックな話ですが65mmがかなり好きです。殆どのメーカーにはない焦点距離ですが。)。

作例5:f1.2 1/800 ISO100 露出補正±0

作例5:f1.2 1/800 ISO100 露出補正±0

竹垣につたを這わせてクレマチスの花が咲いていました。このくらいの距離感で背景をハッキリと大きくボカしたい時にF1.2の大口径が威力を発揮します。

話は変わりますがSONY(ソニー) FE 50mm F1.2 GMの前玉は一般的な凸レンズではなく凹レンズが使われており、これがレンズのコンパクト化に寄与しているようです。

クレマチスの花びらに見える部分は実はがくで、これが花の美しさに寄与しているのでしょうか?ちなみにもう少しすると美しい花を咲かせるアジサイもカラフルな花びらのように見える部分はがくです。

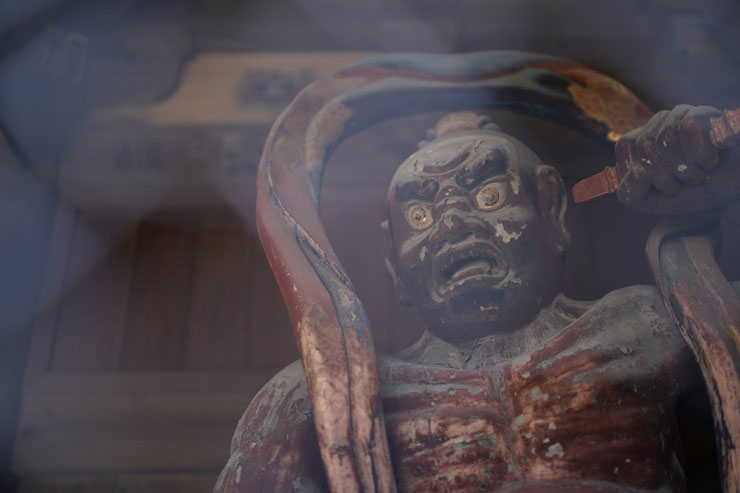

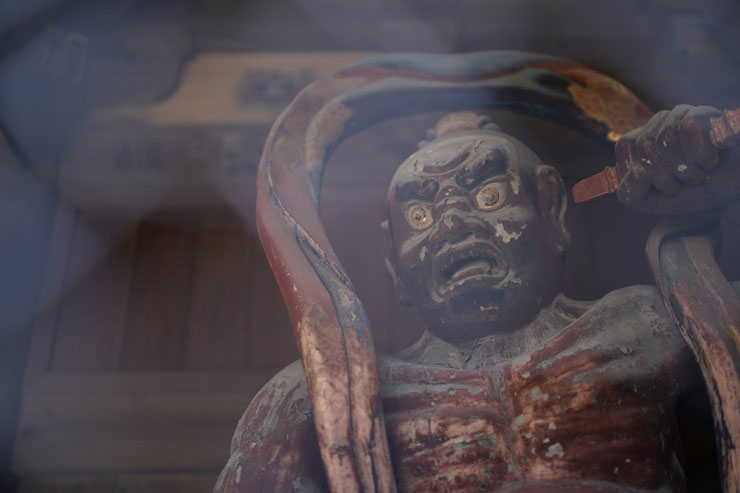

作例6:f1.2 1/640 ISO100 露出補正-0.7

作例6:f1.2 1/640 ISO100 露出補正-0.7

金網にレンズを付けるようにして撮影しましたが、やはり金網を完全に消す事は出来ませんでした。

このカットではピントを薄くする為に開放F1.2で撮影していますが、ピントの合った仁王像の顔の部分を拡大してみると、木像の材質までわかるレベルでシャープに詳細に写っており、レンズ性能の高さに舌を巻きます。

高性能レンズにありがちな非常に薄いピントで、このカットでも厳密に言えば鼻にはピントが来て目には合っていません。これだけの距離感があってこのピントの薄さですから、普段以上に注意する必要があるかもしれません。

作例7:f1.2 1/800 ISO100 露出補正±0

作例7:f1.2 1/800 ISO100 露出補正±0

先のクレマチスの写真もそうですが色乗りもとてもいいレンズです。

とは言え最近のレンズは内面反射の処理がいい事やコーティングの進歩のおかげで、非常にコントラストが高く色乗りが悪いという事はあまり聞きませんので、Gマスターなら当然と言えば当然です。

少し画面を斜めにして広角レンズっぽい効果を狙って撮りました。標準レンズは1本で様々な表現が可能なので使っていて本当に楽しいレンズです。

作例8:f1.2 1/3200 ISO100 露出補正+0.3

作例8:f1.2 1/3200 ISO100 露出補正+0.3

前ボケと後ろボケ、モミジの若葉と水仙の紫、背景の池の輝きなど画面の中に多くの要素がごちゃ混ぜに入った情報量の多い写真は、大口径標準レンズの得意とするところです。

これ以上広角だとまとまりがなくなり、これ以上望遠だとシンプルになり過ぎるからで、個人的に標準レンズが好きな理由の一つです。

今回は2時間弱の撮影でしたが、F1.2の割にストレスなく使えるコンパクトなデザインは、思いついたらシャッターを切るお散歩用レンズとしても使い易そうです。

フリンジ

先に書いたとおり、ごくわずかですが開放ではフリンジが発生する事があります。

拡大して度合いを見てみたいと思います。

枠内を拡大

枠内を拡大

ごくわずかですが、瓦屋根の上にパープルフリンジが乗っているのが確認出来ます。

本当にわずかなので後処理で消す事も容易に出来ると思います。個人的にはフリンジのことよりもここまで拡大しても画が全く眠くならない事に驚きを隠せません。

画質

SONY(ソニー) FE 50mm F1.2 GMは驚くほどシャープなレンズです。

拡大して解像感を見てみたいと思います。

枠内を拡大

枠内を拡大

驚くほど高解像度で抜けが良く、質感や立体感の再現もハイレベルな素晴らしく高性能なレンズです。

ある程度高性能なレンズでも6100万画素の超高画素カメラでは多少の眠さが画面に現れるものですが、そういったものは殆ど感じられません。わずかにめくれた漆の立体感まで詳細に描写されているのにはただただ驚くばかりです。

まとめ

SONY(ソニー) FE 50mm F1.2 GMは驚くほどの描写性能を持ったレンズであり、高速なAF、高い信頼性のある堅牢なつくり、同シリーズのレンズと統一された操作性などGマスターに期待される要素を全て持っているレンズだと感じました。

高性能でありながらコンパクトなデザインもポイントで、ユーザーを選ばないレンズだと思います。

最近のSONY(ソニー)Gマスターレンズの充実ぶりにあらためて驚かされました。

SONY(ソニー) FE 50mm F1.2 GM

Photo & Text by フジヤカメラ 北原