デジタルカメラの画素数は多ければ良い写真であるとは言い切れません。しかし、画素数の多いカメラの解像感の高さに感動を覚えたという経験があるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

近年特にカメラのセンサー技術の向上などにより高画素表現ができるカメラも多く販売されています。この記事では、画素数について詳しく解説、おすすめの高画素カメラを紹介します。

目次

画素とは?

「画素数」は画素の数のこと

解像度との違い

意味は同じ

dpi

写真のプリントサイズに合った画素数

スマホのカメラの画素数

画質との関係

画素数が多くなると「画質が低下する」と言われるのはなぜ?

高画素カメラで撮影するメリット・デメリット

カメラにおける高画素機とは

メリット

デメリット

高画素カメラの活かし方

高性能なレンズを使用しよう

ISO感度は低感度に設定しよう

スローシャッターを使おう

おすすめの高画素カメラ

SONY α7R V

SONY α7CR

FUJIFILM GFX 100 II

FUJIFILM GFX100S II

Canon EOS R5 Mark II

Nikon D850

Nikon Z8

Hasselblad X2D 100C

Leica M11

SIGMA fp L

まとめ

まずはじめに「画素」について解説します。「画素」とは、画像の最小単位のことです。テレビやPCモニター等を良く見ると小さな点が並んでいることが分かると思いますが、この点が画素です。

画素のそれぞれに色が並んでディスプレイに表示されることで文字や画像として認識することができます。この画素の数のことを「画素数」と言います。

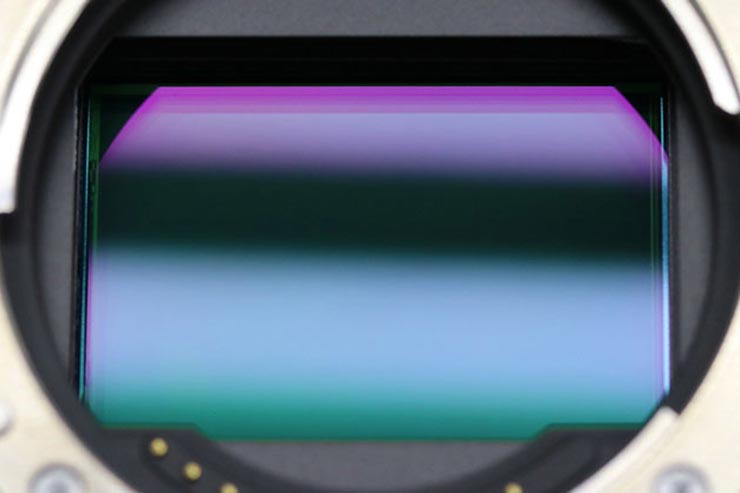

デジタルカメラにおいては、レンズが集めた光を取り込み、電気信号に変換する回路「イメージセンサー(映像素子)」に配置された画素の数のことを「画素数」と言います。

このように画素数は、ディスプレイ上では色を表示する数、カメラでは色を取り込める数を表します。画素の数が多ければ多いほど細かい表現が可能です。

6100万画素のカメラで撮影した画像は、画素数6100万で構成されるのでより滑らかで繊細な写真を撮影することが可能ということになります。

ディスプレイ性能や写真を印刷する際に「解像度」という言葉を目にすることがあると思います。「画素数」と似ていますが少し異なりますので解説していきます。

ディスプレイの性能を表す解像度は、画面に表示される画素の数を表しています。画素数と意味は同じですが、ディスプレイのサイズが異なる場合に、同じ解像度でも大きいサイズの方が密度が下がりますので、粗くなるということになります。

「dpi」は、1インチあたりにいくつ点が集まっているかという解像度の単位のことです。例えば、300dpiであれば、1インチあたりに300個点が配置されているということになります。

ここで重要となるのが、デジタルカメラで撮影した写真を印刷する際の解像度です。

例えば、webの表示に適しているサイズ72dpiの画像をポスターで使用されるサイズ「A1(594mm×841mm)」で印刷すると粗くなってしまうということが起きます。

デジタルカメラで撮影した画像を印刷したい場合に推奨される画素数はどのくらいになるのでしょうか。

L | 2L | A4 | B4 | |

| 概要 | 標準的な写真のサイズ | Lの2倍のサイズ | ノートサイズ | スーパーのチラシ等のサイズ |

| 実際のサイズ(mm) | 89×127 | 127×178 | 210×297 | 257×364 |

| 推奨画素数 | 1,051×1,500px(158万画素) | 1,500×2,102px(315万画素) | 2,516×3,544px(891万画素) | 4,047×5,732px(2,320万画素) |

それでは、普段使用しているスマホのカメラの画素数はどのくらいになるのでしょうか。代表的なスマホの画素数を表にまとめました。

iPhone15 Pro Max | iPhone 14 Plus | Xperia 1 V | Galaxy S23 Ultra | AQUOS sense8 | |

| カメラの最大画素数 | 4,800万画素 | 1,200万画素 | 4800万画素 | 2億画素 | 5,030万画素 |

解説してきた通り画素数は、点の量です。一方画質は、その質ということになります。発色が良くノイズが少ないものを高画質と評価することになりますので、画素数と画質は別のものと考えると良いでしょう。

画素数が少なければ粗くなり、充分な画素数でも画質が悪ければ綺麗な写真にはなりません。

高画素のカメラのデメリットとして、ノイズが出たりダイナミックレンジが低下すると言われることがあります。

これは、同じ面積の中に多くのセンサーを詰め込むと、一つ一つの受光素子が光を受ける面積が小さくなるため、高感度ではノイズが出てザラザラした画になってしまいます。

高感度機と言われるカメラでは、画素数を抑えて1画素あたりの光を受ける面積を広くとっています。そのため、感度を上げてもノイズが出づらいというわけです。

APS-Cサイズやフルサイズのイメージセンサー(映像素子)を搭載し、最高画素数は、有効約4020万画素や有効約6100万画素のデジタルカメラ、高画素が当たり前ではありますが、中判デジタルカメラも高画素機となります。

SONY α7R IVで撮影

緑の枠の部分を切り取りました

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

ソニーα7CR・FE 20-70mm F4 G·61mmで撮影

絞りF8・1/500秒・-0.7EV補正・ISO100・AWB・JPEGエクストラファイン

photo by 鹿野貴司

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

場合によっては三脚を使用するなどの工夫をしましょう。

画素数が多いということは、その分細かい描写を可能にするということになりますが、せっかく高画素カメラを使用してもセンサーに光を届けるレンズの性能が低ければその性能を活かしきることができません。

センサー性能に合わせて専用設計されたレンズを選ぶことも重要な要素のひとつです。

特に画素数の多いカメラは、少し感度を上げただけでもノイズが多くなるので、注意が必要です。特に、常用最低感度での画は、ノイズが無い非常に滑らかな写真となり、高画素機の真骨頂ともいえる超高画質を得ることができます。

2420万画素と6100万画素のカメラのISO感度3200時のノイズの違いを見てみましょう。

6100万画素の機種ではノイズが目立ち、全体的に立体感に乏しい画となってしまっています。ノイズというと暗い場所での撮影において問題となるケースが多いですが、このような明るい日中の撮影でも、ノイズによる画質の劣化はおきているので、可能な限り低感度での撮影がおすすめです。

ちなみに、ISO100で撮影すると、

ノイズは発生せず、滑らかな画像になりました。高画素なカメラはもちろん、比較的高感度に強い画素数が中程度のカメラでも、ISO感度は出来るだけ低く抑えることで、画質は確実に良くなります。

被写体が動かないこと、三脚などでカメラを固定する必要がありますが、ISO感度を下げるためにスローシャッターを切るのも有効な手段です。夜間などの暗い条件での撮影では、つい高感度を使いがちですが、スローシャッターを切ることで明らかにノイズを少なくできます。

SONYのフルサイズミラーレス一眼を代表する「R」シリーズの最新機種は、前機種と画素数は変わらないものの、被写体認識オートフォーカスの性能が大幅アップ、よりオールラウンドに使いやすいカメラになりました。

α7R Ⅴには新しい被写体認識として昆虫が搭載されましたが、初めてとは思えない精度で昆虫を認識し、改めてSONYの被写体認識の優秀さを認識しました。「画質」と「シャッターチャンス」という写真の重要な要素を高次元でバランスさせたカメラ、それがα7R Ⅴです。

α7CRは、7Cシリーズ初の6100万画素センサーを搭載した高画素モデルです。最高クラスの描写性能を持つセンサーが搭載され、風景写真など細密描写が求められる被写体にも、アクティブな機動力が期待できます。

そんな高性能センサーを持ちながらα7CRは、非常にコンパクトなサイズです。コンパクトサイズであるメリットは、高い解像感を持つ非常に高性能なGマスターシリーズを活かせて尚且つ持ち歩きやすい点にもあります。

高い処理能力を持つ画像処理エンジン BIONZ XRと、AIプロセッシングユニットの搭載による優れたオートフォーカスを持ち、動体追従性能という意味でもハイレベルで短所の少ないオールラウンド機です。

» 詳細を見る

約1億200万画素という驚異的な超高画素機となります。超弩級な画素数は従来モデルと変わりませんが、外観デザインや操作性を全面的に刷新、途方もない画素数の画質は確実に向上し、それをストレスなく使えるだけのスピード性能とAF性能を獲得しています。

レスポンスが良くなったことで増加する撮影枚数も、CFexpress Type Bに対応したことで問題なく処理できるようになりました。

» 詳細を見る

約1億200万画素という高画素なラージフォーマットセンサーを搭載したカメラです。新しい画像処理プロセッサ「X-Processor 5」や最新のAIを利用した「被写体検出AF」でハイレベルな撮影が可能です。

5軸・最大8.0段のボディ内手振れ補正を搭載しており、高画素になるほど大きな問題となる手ぶれを強力に補正します。

» 詳細を見る

Canon EOS R5 Mark IIは4,500万画素のセンサーを搭載した高画素モデルです。画素数は旧モデルのCanon EOS R5から変わらないものの、読み出し速度が大幅にアップしました。

表面照射型積層センサーになったことで高速撮影が可能になり、ローリングシャッターの歪みも大幅に減少したのも魅力のひとつです。

» 詳細を見る

Nikonのデジタル一眼レフカメラの中で最も高画質な機種となるD850は、ミラーレス全盛の現在でも多くのファンを持つベストセラーカメラです。

4575万画素と高画素でありながら、常用ISO感度で64-25600を達成し、光学ローパスフィルターレスを採用しているのでレンズの性能をシャープに高精細に再現します。

特にナノクリスタルコートを採用したNikonの一眼レフ用レンズは最高クラスの評価を得ている高性能なシリーズなので、D850との相性は抜群でしょう。

» 詳細を見る

「コンパクトなフラッグシップ」Z 8を一言で表現するならそんなカメラです。

性能としてはフラッグシップ機のZ 9とほぼ同等でありながら、グリップ部分を取り外し可能とした事でアマチュアを含む幅広いユーザーが使いやすいモデルとなりました。

もちろん、Nikonらしい精度の高い動作や堅牢なつくりはZ 8の大きな魅力となっています。

» 詳細を見る

画素数1億画素になったハッセルブラッドのフラッグシップ中判ミラーレスカメラです。11656 × 8742ピクセルの画像の撮影が可能、センサーサイズは43.8X32.9mmと大きなセンサーを搭載したほか、ブランド初の手ブレ補正が7段分搭載されており、手振れ補正が重要となる高画素の撮影も十分こなせる高画素機の実力派カメラです。

» 詳細を見る

総画素数6030万画素の裏面照射型CMOSセンサー搭載し、トリプルレゾリューションテクノロジーを採用しており、イメージセンサーの全域を使用しながら、JPEGだけでなく、DNGでも60MP、36MP、18MPの3種類の記録画素数を選ぶことが可能です。また、1/16000秒の高速シャッターとISO64の低感度が搭載され、日中でも開放F値での撮影がしやすくなりました。

バッテリー容量が64%アップした中身に加えてボディも軽量化されており、機動性の高さも魅力の持ち歩きたくなるカメラです。

» 詳細を見る

6100万画素の高画質でありながら像面位相差AFを搭載した小型軽量が魅力の高性能カメラです。小型化のためファインダーは非搭載ですが、画面タッチで簡単にズームできる直感的な操作が可能です。

カラーモード機能搭載でアーティスティックな表現も可能。コンパクトさと質感の良さが魅力のカメラとなっています。

» 詳細を見る

・画素数とは、ディスプレイ上では色を表示する数、カメラでは色を取り込める数を表す

・画素の数が多ければより滑らかで繊細な写真を撮影することが可能

・L版や2L版などの一般的な写真サイズで印刷するのであればスマホでも充分綺麗な印刷が可能

・発色が良くノイズが少ないものが高画質

・有効約4020万画素や有効約6100万画素のデジタルカメラ、中判デジタルカメラを高画素カメラと定義

・高画素機のメリットは、切り取った時に画像が荒れないきめ細やかな表現

・高画素機のデメリットは、画像1枚当たりのファイル容量が大きい、手ブレに弱いこと

・センサー性能に合わせて専用設計されたレンズを選ぶことも重要