Leica M5 実写レビュー × 中藤毅彦|愚直で無骨 間違いなく隠れた名機と言えるカメラ

異端のM型Leica M5

学生の時に憧れのLeica M3を手に入れて以来、M型Leicaとはつかず離れず歩んできた。

これまでの30年あまりの写真家人生の中で、M型Leicaのフィルム機のほとんどは使用してきたことがある。

所有したことがないのはLeica MD、Leica MDa、Leica M1といった機能を省略した特殊機と、カナダ製で造りが劣るように感じるLeica M4-P、Leica M4-2くらいだろうか…。ただし、お恥ずかしい話であるが、すべての機種を手元に残すような余裕はないので、新たな機種を導入する時は代わりに何かを手放すということを繰り返してきた。手元にあるのは常に2台程度である。

そうした積み重ねの歳月を経て、最終的に辿り着いた2台、それがLeica M3初期型と今回紹介するLeica M5である。この2台は、それぞれメーター有り、無しのM型Leicaの最高峰だと思っている。Leica M3については誰も異論がないだろう。過剰品質とも言える造りの良さ、贅沢な等倍ファインダーの見え味、M型の原点にして究極である。

一方でLeica M5に関しては、異端児扱いで一般的な評価は余り高いとは言えない。その理由は、おそらく角張ったデザインと大柄なサイズにあるのだろう。多くのLeicaファンは使う以前にLeica M5を敬遠してしまうのだ。

僕自身も、Leica M5を入手したのは実はそんなに昔の話ではなく、Leica M6やLeica M7、またコニカヘキサーRFなど、他のメーター付きLeicaを遍歴した後である。思えばずいぶん遠回りしてしまった。Leica M5、特にブラックの兵器のような無骨さは格好良いと思うが、デザインに関して言えばやはり洗練されているとは言い難いだろう。

しかし、一度手にしてみれば、機能の使いやすさに驚かされるのがLeica M5というカメラの魔力なのだ。Leicaを愛玩物ではなく道具として使うなら断然Leica M5である。

使いやすいメーター

Leica M5の最大の利点は、何と言っても内蔵露出計の使いやすさであろう。僕は、Leica M6やLeica MPなどのモダンな露出計付きのM型Leicaのファインダー内の赤いLEDの簡易な三角表示にどうも馴染めず、露出を直感的に把握できなかった。

それが、Leica M5だと手のこんだ二針式のアナログ指針メーターで露光のズレ量が一目瞭然な上、ファインダー内にシャッタースピードも表示されるので、露出コントロールが容易にできるのだ。面白いのが、メーターの仕組みで、シャッターを押す度に受光素子が付いた腕木がシャッター幕の前に機械式にぴょこんと出たり入ったりするという恐ろしく愚直な方式を採用している。腕木は通常はレンズを外すと見えないのだが、LMアダプターリングのみを装着すると確認することができる。良くもこんな凝りまくった機構を採用したものだと感心する。

また、Leica M5のシャッターダイヤルは大ぶりで、人差し指1本で操作できるのも大きな利点だ。Leica M7を除いた他のM型Leicaでは、上部から確認しながら小さなシャッターダイヤルを操作しなくてはならないが、Leica M5ならファインダーを覗きながらシャッタースピードを操作して撮影に集中できるのがありがたい。

無論、Leica M7やコニカヘキサーRFを使えば手動でシャッターを動かさなくとも絞り優先オートで撮れる訳であるが、すべてをカメラ任せにせずに良い意味で頭を使う操作は楽しく、撮影の刺激にもなるのだ。

電池は今はなき水銀電池のMR9タイプで、海外製の代替品もあるし、変換アダプターも使用できる。メーターのオンオフスイッチは無く、フィルムの巻き上げと同時にメーターがオンになり、シャッターを押すとオフになる。撮影中は常にシャッターをチャージしてチャンスに備えるべきと思うが、使用した後は巻き上げずに保管した方が電池を無駄に消耗させなくて良いだろう。

Leica M5の角張ったデザインは「アルミの弁当箱」などと揶揄されるが、兵器のような無骨さが格好良いと思う。

この角度から見るLeica M5には、ある種の機能美が漂う。

バックから見るとのっぺりしていて大ぶりなボディであることがわかると思う。

非常に使いやすいシャッターダイヤル。ファインダーを覗きながら人差し指一本で操作が可能だ。

LMアダプターリングを装着すると可動式の受光素子を見ることができる。露光時には一瞬で引っ込み、巻き上げると顔を出す動きがけなげだ。

底蓋とバックドアを開いた状態。M型Leica伝統のフィルム装填スタイルである。

他の機種と異なりLeica M5の巻き戻しクランクは底蓋についている。3吊りのモデルだと、フィルム終了後に首から提げたままくるっと上下逆さにして巻き戻すとスムーズに操作できる。

Leica M5にはLeica ズミクロンM f2/35mmがよく似合う。

フードを外した状態のズミクロンを装着すると軽快なレンジファインダーらしい佇まいだ。

底部からの佇まい。両端が半円形でなくオクタゴン型なのがわかる。しかし握り心地は悪くない。

ボディ側面の縦吊り用のネックストラップアイレット。電池室もこの部分にある。

3吊りモデルは、こちら側にもネックストラップアイレットが付いている。これから中古で手に入れる向きにはこのタイプをお薦めする。

他モデルに比べて、ややシャッターが重くタイムラグがあるLeica M5には、こうしたシャッターボタンアダプターを装着するとフィーリングが改善する。

欠点と特殊性

初期のLeica M5の欠点としてネックストラップが縦吊りしかできないことが上げられる。これは当時、新しいLeicaの撮影スタイルとして提唱されたそうであるが、やってみると自分にとっては縦吊りは大変使いにくくストレスであった。

改善要望が多かったのか、後期型では縦吊りにも横吊りにも対応できるようにネックストラップアイレットが3カ所に付けられるようになった。これからLeica M5を手に入れる方は多少割高でも3点吊りのタイプを狙うか、または速写ケースに入れて横吊りにして使うのがお薦めである。

もう一点、Leica M5最大の利点でもあるメーターが暗い場所だと読み取りにくいことがあり、その点ではLED式に軍配が上がる。同時期の一眼レフLeicaflex SL2のように、メーターを照らすためのライトを内蔵すると良かったのかもしれない。

また、Leica M5は他のM型Leicaに比べて、僅かであるがシャッターの感触に重みとタイムラグを感じる。これに関しては、シャッターボタンの上にアタッチメントを付けると感触が改善されるので、気になるLeica M5ユーザーはぜひ試して欲しい。

それと、僕自身は欠点ではなく個性だと思っているが、角張ったスタイルで、握った時の感触が他のLeicaの手に吸い付くような感触とは少し異なる。大ぶりで重量感のあるボディと相まって、この辺りはLeica M5が敬遠される一因かもしれない。しかし、レンズを付けて構えた時、大口径レンズでも、小振りなエルマー等でもバランスが良く、安定感が抜群なのがLeica M5なのである。

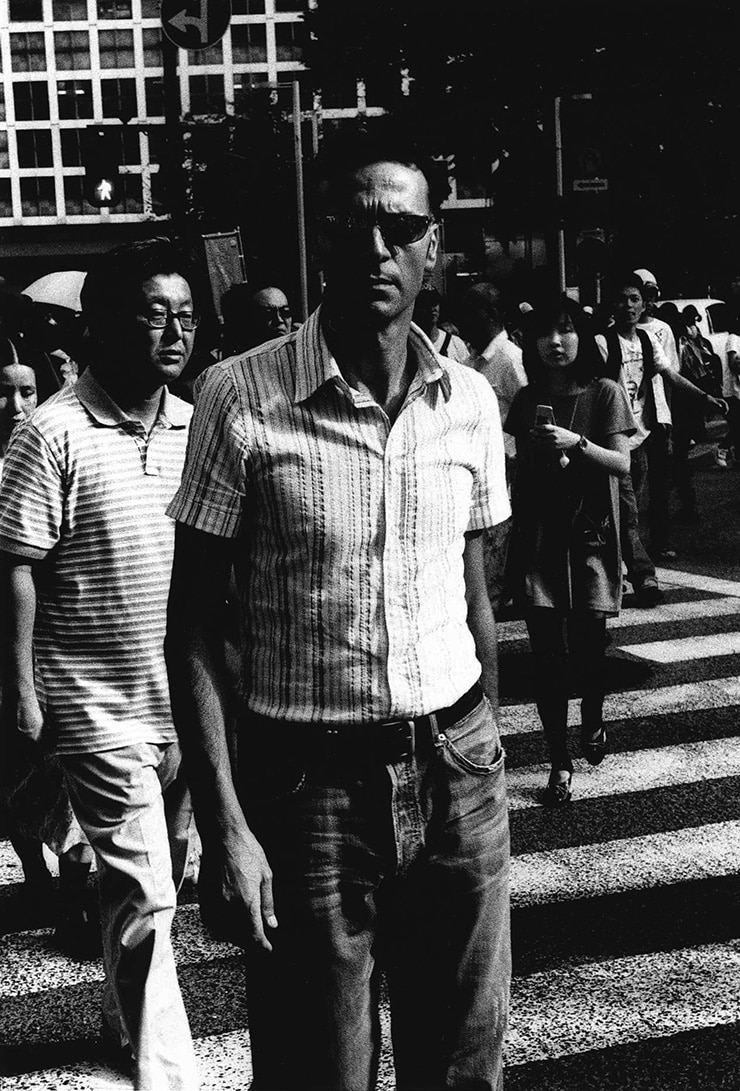

Leica M5・Leica ズミクロンM f2/50mm・絞り F8・1/1500秒・トライX

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

Leica M5・Leica スーパーアンギュロンM f3.4/~21mm(Leica M5対応型)・絞り F8・1/1500秒・トライX

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

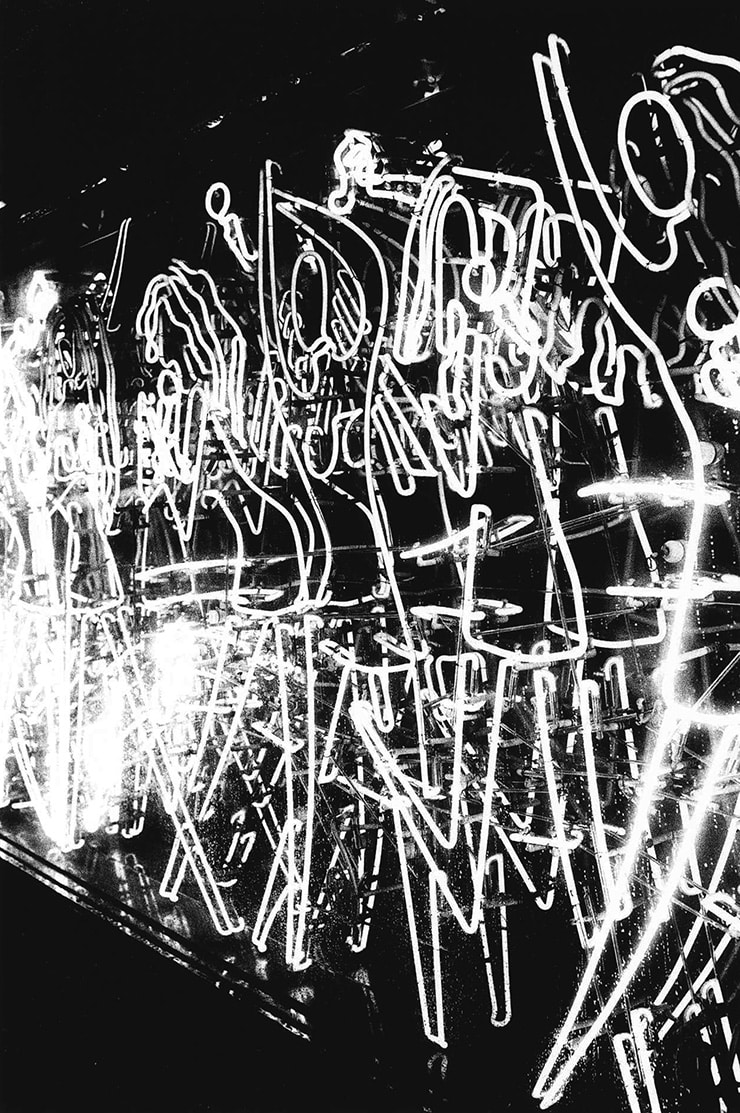

Leica M5・Leica エルマリートM f2.8/28mm・絞り F3.5・1/60秒・トライX

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

Leica M5・Leica ズミクロンM f2/35mm・絞りF5.6・1/500秒・トライX

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

Leica M5・Leica エルマリートM f2.8/28mm・絞り F3.5・1/125秒・トライX

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

Leica M5・Leica ズマロンM f3.5/35mm・絞り F8・1/250秒・トライX

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

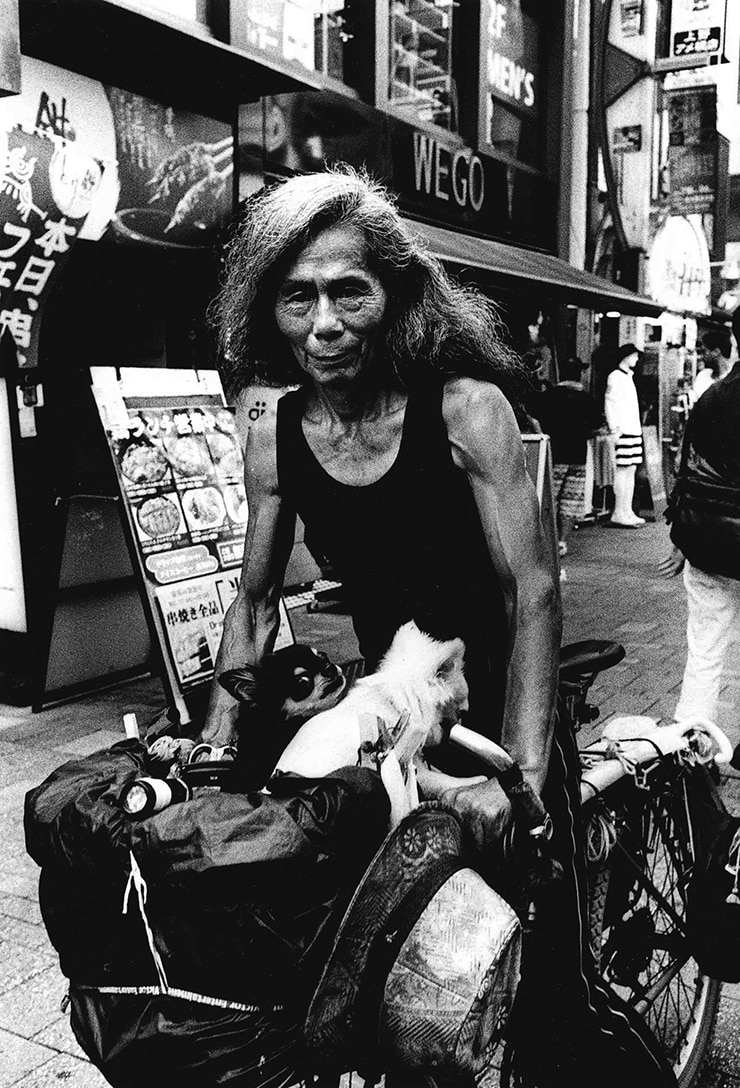

Leica M5・Leica ズミクロンM f2/35mm・絞りF2・1/60秒・トライX

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

Leica M5・Leica ズマロンM f3.5/35mm・絞り F8・1/250秒・トライX

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

Leica M5・Leica ズミクロンM f2/35mm・絞り F11・1/250秒・トライX

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

Leica M5・Leica ズミクロンM f2/35mm・絞り F2.8・1/60秒・トライX

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

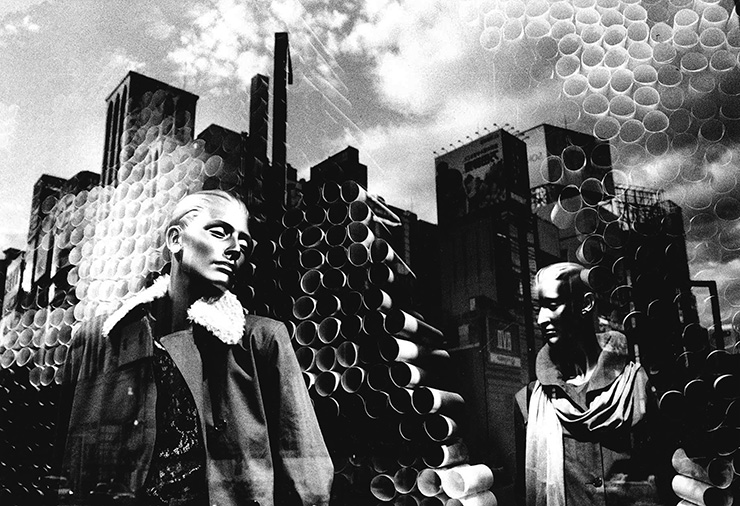

Leica M5・Leica ズミタールL f2/50mm・絞り F3.2・1/60秒・トライX

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

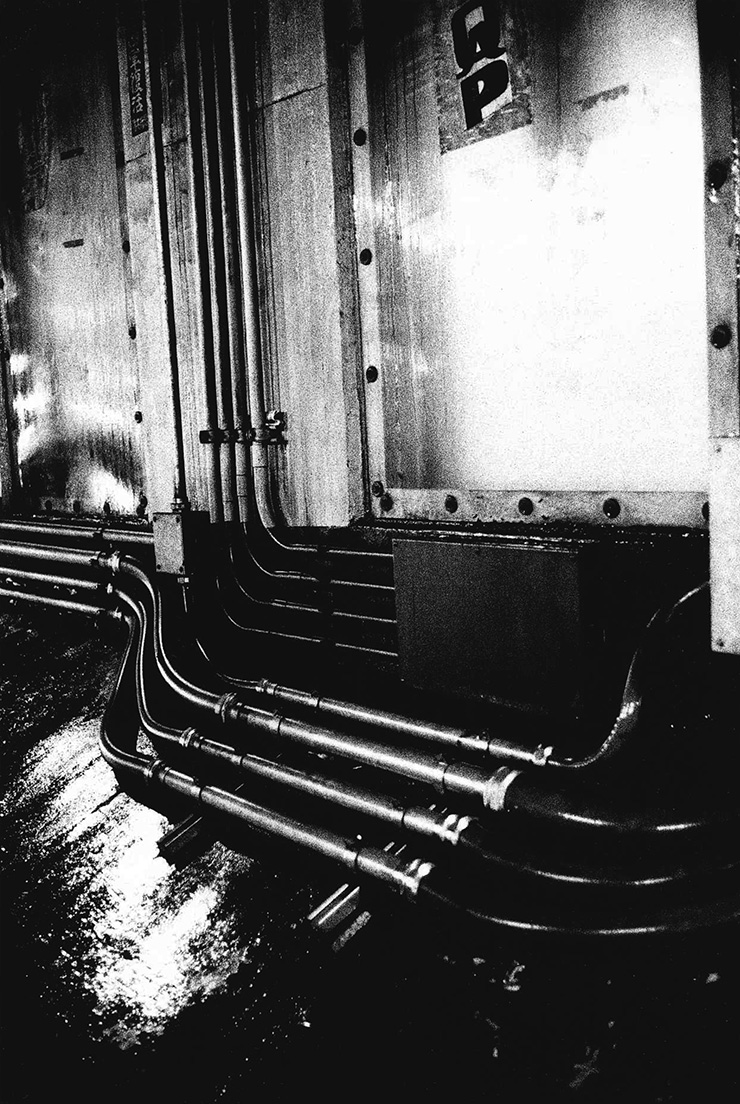

Leica M5・Leica ズマロンM f3.5/35mm・絞り F3.5・1/60秒・トライX

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

スナップ撮影とレンズ

Leica M5に相性の良いレンズは何だろうか?

Leica M5のファインダーは35mm(135mmも同時表示)、50mm、90mmのフレームが内蔵され、28mm以上の広角は単体ファインダーを装着しなくてはならない。50mmや90mmは問題なく使えるのだが、どうしても視野の一部だけを切り取っているような感覚がある。

こうしたレンズの場合は等倍ファインダーのLeica M3や、Leica M6とLeica M7の一部にある倍率0.85のタイプの方が使いやすい。28mmや21mmの場合、単体ファインダーを使う事になるが、Leica M5最大の利点であるファインダーを覗きながらの露出操作とフレーミングとが別々となってしまう。何と言ってもLeica M5に合うレンズは35mmではないかと思う。

もちろんレンズの選択は撮影意図によるのでファインダーの見やすさだけではないのが、ほぼファインダーの視野全体が撮影範囲になる35mmは圧倒的に使いやすい。シャッター音が小さく、目立たないレンジファインダーカメラの特性として、Leica M5はスナップ撮影に適したカメラと言えるが、そうした意味でも35mmレンズを標準と考えても良いと思う。僕の場合は、昔から35mmズミクロンの6枚玉が好きなのであるが、クラシカルなLeica ズマロンM f3.5/35mmや新たな世代のLeica ズミルックス f2/35mm ASPH.も気分で使用している。

35mmを付けて、Leica M5使いの名スナッパー、北井一夫さんや須田一政さん、田中長徳さん気分で街歩きをすれば、撮影が楽しくなるだろう。正確なメーターで露出の心配は無用である。絞り込んでパンフォーカスでスナップするのも良いし、レンジファインダーでしっかりピントを合わせ開放絞りの味を楽しむのも醍醐味だ。実を言うと僕自身は現在、作品撮影のほとんどがデジタルにシフトしてしまいフィルムで撮る機会はずいぶん減ってしまった。しかし、時々ふとLeica M5を手に街にスナップに出るとフィルム撮影の勘が戻って感性が活性化するのがわかるのだ。

このデジタル時代に大事なことを思い出させてくれるカメラ、それが今の僕にとってのフィルムのLeicaなのである。

Leica M5を入手する際には

ここまで読んで、これまで敬遠していたM5に興味を持った読者がいてくれたらうれしく思う。このところ、Leica M6が大人気で復刻版のニューモデルまで作られたが、今、あえてLeica M5の良さを強力にお勧めしたい。愚直で無骨だが使いやすいLeica M5は、間違いなく隠れた名機と言える。ただし、すべてのLeica M5は製造後50年近く経過した古いカメラなので、これはしっかり整備された個体に限られる話である。

自分の所有するLeica M5は知人に譲っていただいた個体だが、信頼できる修理職人に依頼してオーバーホールしてもらった。手のこんだ機構のLeica M5は修理をできる業者も限られるし、オーバーホールは高額になることを覚悟しなくてはならない。オークション等で素性の良くわからないLeica M5に手を出すのは危険で、この記事を読んで使いたくなった方には、フジヤカメラなどのしっかりとしたカメラ店で保証付き中古の入手をお薦めしたい。

Photo & Text by 中藤毅彦(なかふじ・たけひこ)

Photo & Text by 写真家 中藤毅彦

![三脚のおすすめ30選!人気メーカーの特徴や選び方をカメラ専門店スタッフが解説[2025年7月28日更新]一覧用画像](/cms/fujiya_camera/uploads/2023/08/20230802_main740x493.jpg)