SONY FE 24-50mm F2.8 G 実写レビュー

目次

特徴・操作性

小型・軽量なF2.8通しレンズ

初代FE 24-70mm F2.8 GMに匹敵する解像性能

小型ながら優れた操作性

実写レビュー

Gマスターレンズにも迫る優れた解像度

2機のリニアモータによる高速なAF

テーブルフォトにも便利な近接撮影性能

デジタル補正前提の収差・周辺減光

画質

解像度

周辺部画質

フリンジ

フレア・ゴースト

Tamron20-40mm F/2.8 Di III VXD との比較

メリット・デメリット

メリット

デメリット

おすすめしたいユーザー

作例に使用したカメラ

作例に使用したレンズ

まとめ

フジヤカメラ店

東京都 中野区のカメラ専門店 フジヤカメラ店です。カメラ、レンズ、三脚、動画機材まで、新品、中古機材を多数取り扱っております。中古在庫は常時3,000点以上!これからカメラを始める方も、ベテラン、プロカメラマンも、機材の事ならフジヤカメラ店にお任せ下さい。WEBサイトはこちら

特徴・操作性

小型・軽量なF2.8通しレンズ

SONY FE 24-50mm F2.8 Gは最新の光学設計により、約440gと軽量ながら大口径F2.8通しを達成したレンズです。

スマホのメインカメラに近い画角の24mmからカメラの標準画角である50mmまでをカバーするズームレンジなので、日常のスナップからポートレートなどオールラウンダーに使いやすいレンズとなっています。

また、小型・軽量なためスチルだけではなく機動力がほしいVlog撮影やジンバルに載せての動画撮影にもおすすめです。

初代FE 24-70mm F2.8 GMに匹敵する解像性能

SONY FE 24-50mm F2.8 Gは、条件次第では上位ラインであるGマスターのFE 24-70mm F2.8 GMを上回る性能を持っています。

レンズ構成としては13郡16枚を使用し、中でも4枚の非球面レンズと2枚の特殊低分散ガラスに使用した設計と、光学設計の工夫によりズーム全域で高い近接撮影性能を持ちながら、最短撮影距離は0.19m(AF時)/0.18m(MF時)となっており、望遠側でも寄ることが可能です。

小型ながら優れた操作性

小型ながら絞りリング、フォーカスホールドボタン、フォーカスモードボタン、絞りリングクリック切り替えスイッチなどを搭載しています。

特に絞りリングクリック切り替えスイッチは動画撮影時に有用でクリック音なしにシームレスに絞ることが可能です。

さらにα7Cシリーズでの使用時にはフォーカスホールドボタンが非常に便利です。α7Cシリーズにはマルチセレクターが搭載されておらずフォーカスポイントの移動に一手間かかるため、画面の中心でAFをあわせそのままフォーカスホールドボタンを押して構図を作る方法でスムーズに撮影できます。

実写レビュー

Gマスターレンズにも迫る優れた解像度

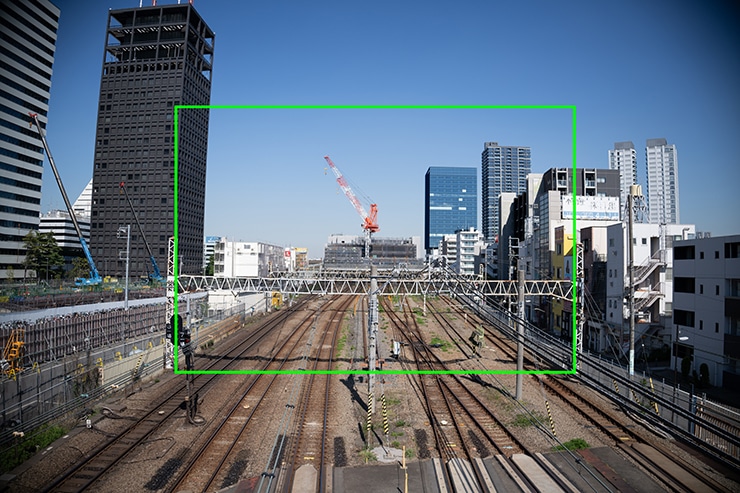

作例1:F2.8 1/1250秒 24mm ISO100

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

FE 24-50mm F2.8 Gは解像度・コントラストともに優秀な性能を持っています。

特に24mm時の性能は初代FE 24-70mm F2.8 GMを上回る性能となっていて画面端までしっかり解像します。

作例からわかるように、画面中央から端までしっかりと葉の葉脈まで描写、なおかつα7CRの6100万画素の高解像にも耐えています。

また、ハイライト部の色にじみなどもなく非常に優秀なレンズとなっています。

2機のリニアモータによる高速なAF

作例2:F2.8 1/640秒 50mm ISO125

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

α9 IIIの最高約120コマ/秒にも対応する上下2基のリニアモーターをFE 24-50mm F2.8 Gは搭載しています。

高速連写に対応するだけはなく、高度なレンズ制御により精度と高速さを両立を可能としました。

実際に使用していてもピントが合わずにシャッターチャンスを逃す場面はなく、α7CRやCIIとのAIオートフォーカスとのコンビネーションによってフラストレーションはありませんでした。

テーブルフォトにも便利な近接撮影性能

作例3:F2.8 1/20秒 26mm ISO1000

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

FE 24-50mm F2.8 Gは最短0.18m、最大撮影倍率0.33倍のスマホ並の近接撮影能力を備えています。

これによりスマホと同じ様な機動力ながらキレイなミラーレス画質を実現しています。

また、レンズ重量も非常に軽いため、重さによる手ブレが起きにくく、より低照度な環境でも失敗しづらいのではないでしょうか。

デジタル補正前提の収差・周辺減光

作例4:F2.8 1/1250秒 24mm ISO100

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

FE 24-50mm F2.8 Gは現代のミラーレス専用レンズらしく、ボディ内もしくは編集ソフトでの補正を前提に設計されています。

そのため補正をオフにすると、周辺減光、樽型の収差が大きく出てしまいます。

発売時点(2024年4月)では編集ソフトでのレンズプロファイル補正が非対応となっているため、補正オートで使用することをおすすめします。

画質

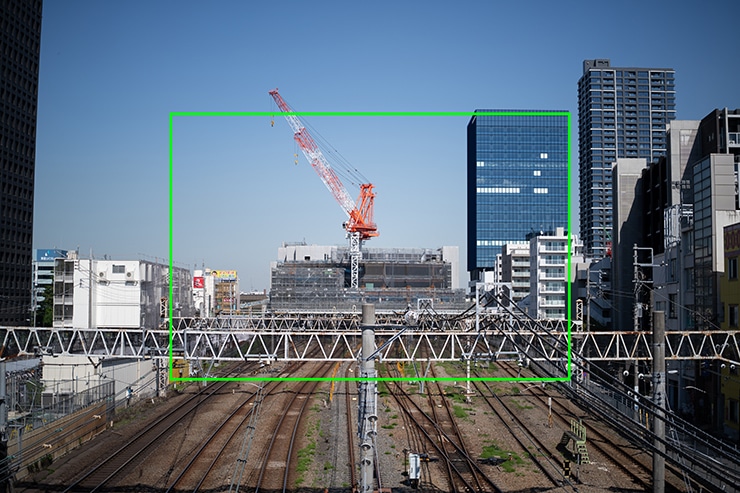

解像度

24mm中心部拡大

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

50mm中心部拡大

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

レンズ補正のない状態では周辺減光・収差ともにでていますが、補正をオートに設定することによって若干の収差が残るものの、おおかたの周辺減光・収差補正されます。

広角側は上位レンズである初代FE 24-70mm F2.8 GMにも迫る性能で、シャープネス・コントラストともに優秀な描写となっています。

また、テレ側の50mmでもしっかりと建築現場の鉄骨まで描写できており、ズーム全域で優秀な結果となっているのではないでしょうか。

今回テストに使用したボディは6100万画素のα7CRでしたが、高解像度センサーにも負けることなく描写しているのはさすがGレンズだと感じました。

周辺部画質

24mm周辺部拡大

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

50mm周辺部拡大

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

周辺部画質はテレ端・ワイド端ともに若干の倍率色収差、ワイド側の隅の方には画の流れを確認できます。

そのため画面端のボケがうるさく感じるシチュエーションもありました。

テレ側ではレンズの美味しい場所を使用できているため、色収差などは発生せず良好な描写となっています。

フリンジ

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

明暗差のある場面では画面端に頻繁に倍率色収差由来のフリンジが見られました。

また、光線を入れた構図の際には極まれに発生しましたが、絞ることによって緩和が可能です。

フレア・ゴースト

※ハイライト部の薄い縞模様は像面位相差によるものです

画像にマウスを合わせると拡大表示します

画像をスワイプすると拡大表示します

フリンジと同様に画面により強い光線を入れた場面では、フレアゴーストともに大きく発生します。

好みの分かれる出方かと思いますが、動画にも使用できるレンズということを加味すると、このフレアの出方は演出として非常に良いと感じました。

Tamron20-40mm F/2.8 Di III VXD との比較

Tamron20-40mm F/2.8 Di III VXDはSONY FE 24-50mm F2.8 Gに比較的近いスペックのレンズです。

違いとしては、フォーカスブリージング補正が非対応、SONY FE 24-50mm F2.8 Gの半分の価格という点です。

Tamron20-40mm F/2.8 Di III VXDは素早くフォーカスが動く場面ではフォーカスブリージングが目立ちます。

また、ズームレンジについても4mm広角よりも、10mm望遠の方がメリットは多いため、予算に余裕があるという場合はSONY FE 24-50mm F2.8 Gをおすすめします。

メリット・デメリット

メリット

軽量・コンパクトながら、高い描写性能とスマホでなじみのある画角、そしてスマホ以上に寄れる近接撮影能力、α9IIIにも対応できる高速なAFなど、ソニーらしさの詰まっています。

GMレンズは買えないけど明るく描写の良い標準ズームが欲しい、そんな需要に答えたレンズではないでしょうか。

デメリット

欠点のないように思えるSONY FE 24-50mm F2.8 Gですが、やや高額な点がデメリットです。

24-50mmというズームレンジで、F2.8という点を考慮しても少し尻込みしてしまうような価格帯かもしれませんが、上記のように近接撮影や高速AFなどの機能性の高さを重視したい方には重宝するレンズであると思います。

おすすめしたいユーザー

SONY FE 24-50mm F2.8 Gはスマホからミラーレスに移行したいユーザーや、レンズキットから次のレンズを探しているようなユーザーにおすすめです。

一般的なスマホと似たような焦点距離・近接撮影能力をもっているため、これまでスマホでは撮れたのに、ミラーレス一眼だから撮れなかったというシチュエーションがなくなると思います。

またスマホにはない優れた動画性能も魅力のひとつなのではないでしょうか。

作例に使用したカメラ

【商品情報】SONYソニー α7CR

» 詳細を見る

作例に使用したレンズ

【商品情報】SONYソニー FE 24-50mm F2.8 G

» 詳細を見る

まとめ

・Gマスターに迫る高い描写

・高い近接撮影能力

・スマートフォンに近い焦点領域

![三脚のおすすめ30選!人気メーカーの特徴や選び方をカメラ専門店スタッフが解説[2025年7月28日更新]一覧用画像](/cms/fujiya_camera/uploads/2023/08/20230802_main740x493.jpg)